「最近、歩くとどうも胸の辺りが締め付けられるような、重い感じがある」、「少し歩くと息がきれる」、「階段の途中で休まないと登りきれない」

このような症状で悩まされてはいませんか?これらの症状は労作性狭心症という病気のサインかもしれません。

ここでは労作性狭心症について解説していきたいと思います。「自分は大丈夫かな?」と不安に感じている方はぜひ最後までお読みいただき、気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。

労作性狭心症とは?なぜ起きるのか?

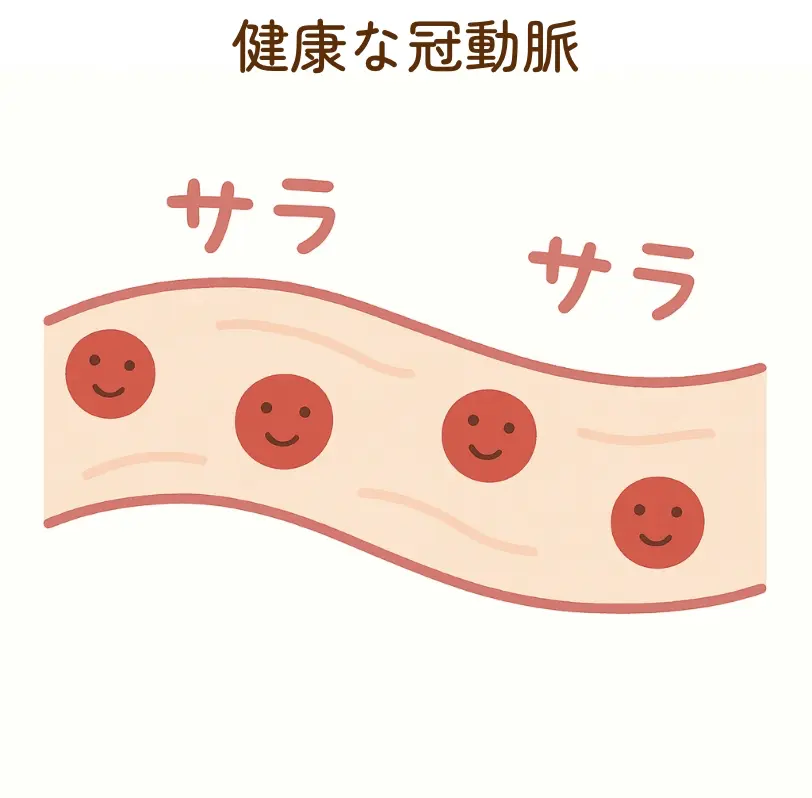

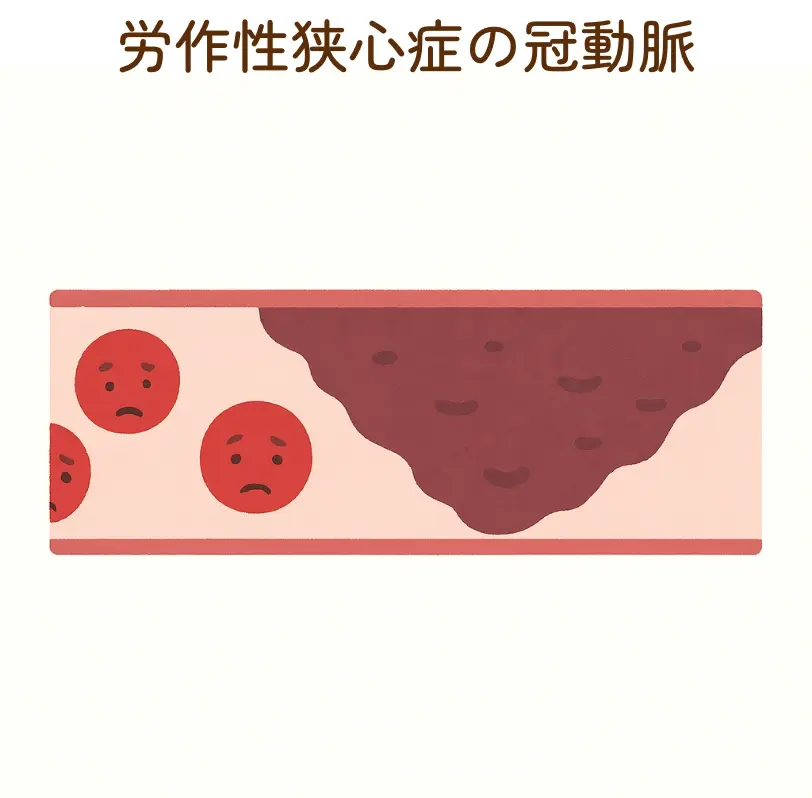

そもそも狭心症とは心臓に酸素や血液を運ぶ役割をしている、冠動脈という血管が動脈硬化により内腔が狭くなり、心臓へと酸素や血液を充分に送れなくなることで胸痛が生じる病気です。特に階段を登る、家事など(労作)で心臓に負担がかかった時に起きるのが労作性狭心症です。労作ではなく朝方やストレス時、安静時に起きやすいのは冠攣縮性狭心症の可能性があります。

高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙、年齢、遺伝などの要素で動脈硬化が進み、冠動脈の内腔が狭くなり、血流が悪くなるため狭心症が起きる

労作性狭心症を疑う胸痛

痛みの場所や性状:胸の真ん中あたりで抑え付けられる、締め付けられるような痛みを訴える方が多いです。何かがのっているような感じ、という方も多いです。チクチク、ピリピリする痛み、鋭い痛み、深呼吸や体をひねったりすると増悪するなどの胸痛だと狭心症の可能性は低いです。

方散痛の存在:方散痛とは痛みの原因となっている臓器とは別の場所にも痛みを感じる現象のことです。体内の神経が複雑につながっているため、一つの場所で起きた痛みの刺激が、素内頸動脈の神経を通じて別の場所にも伝わるために起きると考えられています。狭心症であれば胸痛に前後して歯が痛い、喉が痛い、肩が痛いという方も一定数みえます。方散痛があると、胸痛の原因が狭心症である可能性は上がります。

労作性狭心症を疑う胸痛

✔︎ 胸の真ん中辺りが締め付けられる、重い、誰かが乗っているような痛み。

✔︎ 階段を登ったり、歩いたり、体を動かすと痛みが出現する。

✔︎ 安静にすると痛みがやわらぐ、なくなる。

労作性狭心症らしくない胸痛

✔︎ チクチク、ピリピリする痛み

✔︎ 安静時にしか起きない

✔︎ 指で「胸のここが痛い」と指させる

✔︎ 体をひねり、深呼吸で痛みが強くなる など

労作性狭心症の胸痛は労作で出現し、安静で軽快するという特徴もあります。安静にしても胸が締め付けられる痛みが続くようなら心筋梗塞になっている可能性があるため、すぐに医療機関を受診しましょう。

狭心症の検査、診断は?

-

問診

狭心症の診断で一番大事なのは問診です。症状(いつ、どのような時に、どれ

くらい続くか、他の症状はなど)を詳しくお聞きいたします。他には服薬歴、家族歴や既往歴をお聞きします。

-

心電図検査

心臓の電気活動を確認する検査です。狭心症の発作時には心電図のSTという部分が変化を示します。他に不整脈や心肥大がないかも同時に検査できます。 -

胸部レントゲン

心臓の大きさや心不全の合併がないかを確認します。 -

血液検査

血糖値、コレステロールや肝臓、腎臓の機能を確認し、労作性狭心症のリスクや薬物療法をするさいに薬物の投与量について確認します。 -

心臓超音波エコー

超音波を用いて心臓の大きさ、動き、弁の逆流などをリアルタイムで観察できる検査であり、非常に重要です。狭心症では心臓の血管が詰まっているわけではないため、心臓の機能は正常であることが多いですが、おもわず低下していたり、これまで指摘されたことがない心肥大や弁膜症が発見されることもあります。 -

運動負荷心電図

自転車をこいだり、スポーツジムにあるランニングマシーンみたいな機械で走ることにより、心臓への負荷を再現しつつ、同時に心電図を記録し、胸痛の再現や狭心症に特徴的な心電図の変化を記録します。 -

冠動脈CT

造影剤という特殊な液体を血管内に注入することにより、血管の内腔が狭くなっていないかを肉眼的に評価できます。診断能力はかなり高いですが、腎臓の機能が高度に低下している方は造影剤の腎臓への負担を考慮してできない場合があります。また造影剤にアレルギーがある方はできません。冠動脈CT検査が必要と判断した場合、連携している近隣の総合病院へとご紹介いたします。

-

心臓カテーテル検査(冠動脈造影検査)

手首もしくは足の付け根から血管にカテーテルという、医療用の細い管をいれ、心臓の血管に造影剤を直接注入し、リアルタイムにエックス線で血管を評価します。診断精度は一番高く、そのまま血管の狭い箇所にステントを入れる治療までできるメリットがありますが、低い確率ですが、脳梗塞や出血などの合併症があります。カテーテル検査が必要と判断した場合、連携している近隣の総合病院へとご紹介いたします。

これらの検査を総合的に判断して、適切な診断、治療につなげていきます。

狭心症の治療は?患者さんの状態にあわせた最適な選択肢を考えます

労作性狭心症の治療は症状の改善、心筋梗塞への進行予防、そして生活の質の向上です。当院では循環器内科専門医が、一人ひとりの状態やリスク因子に合わせて治療をご提案いたします。

1.薬物療法

血管を広げる薬物の内服により症状の緩和をします。また動脈硬化の進行を予防するための薬も使用します。

- 硝酸薬

ニトログリセリンという薬は血管を広げ、狭心症を和らげます。狭心症の発作があった時に舌の下に入れて内服する舌下錠と、内服やテープで徐々に効果を発揮する2つのタイプがあります。

- β遮断薬

心拍数や収縮力を抑えることにより、心臓の酸素消費量を減らします。それにより、狭心症の胸痛を和らげます。

- カルシウム拮抗薬

血管を広げ、心臓への血流を改善します。β遮断薬が副作用で使えない場合(気管支喘息やアレルギー)に使うことが多いです。またはβ遮断薬や硝酸薬だけで効果が不十分な場合に追加することもあります。

- 抗血小板剤

血液をサラサラにし、血栓ができるのを予防します。

- スタチン製剤

コレステロールの値を下げることにより、動脈硬化の進展を予防します。

2.カテーテル治療

薬物療法で症状が改善しない方、または冠動脈が高度に狭窄されているかたは冠動脈の狭くなっている箇所にステントという、医療用の金属の金網(ステント)を拡張させて、血流を改善する治療が適しています。

カテーテル治療は体への負担は比較的少なく長く行われてきた治療のため比較的安全ですが、動脈からカテーテルを挿入する治療であり、合併症もある治療法です。カテーテル治療が必要と判断した場合、連携している近隣の総合病院へとご紹介いたします。受ける前に質問がある場合はしっかりと納得してから受けましょう。ご質問がある場合は、お気軽にお尋ねください。

3.冠動脈バイパス術

冠動脈に広範の動脈硬化が見られた場合はカテーテル治療では限界があるため、患者さん自身の血管(内胸動脈という胸の動脈や、大伏在静脈という足の静脈など)を使い、冠動脈の狭くなっている箇所を迂回(バイパス)して心臓の血流を回復させます。心臓手術が必要と判断された場合、心臓手術の結果を左右するのは心臓外科医の技術や病院の手術数が大事です。患者様のご希望をお聞きしつつ、総合病院へと紹介いたします。

4.生活習慣の改善

薬物療法、カテーテル治療やバイパス手術と同じくらい大事なのが生活習慣の改善です。生活習慣を改善しないと薬物療法の効果が不十分であったり、治療をしたステントやバイパスの血管が再び詰まったり狭くなったりすることがあります。

禁煙:喫煙は百害あって一利なく、また動脈硬化の強いリスク因子です。しかしニコチンには依存性があるため「やめたいのにやめられない…」というのは本人の意思だけではどうにもならないことあります。禁煙が難しければ当院の禁煙外来までご相談ください。

✔︎ 食事、運動療法:塩分やコレステロールを控え、食物繊維、野菜、魚を多めに摂取しましょう。運動はジョギングや早歩き、水中ウォーキングなどの有酸素運動に取り組むことで血圧やコレステロールの改善が期待できます。

✔︎ 体重管理:体格指数(BMI)は体重(Kg)➗身長(m2)➗身長(m2)で計算されます。

例:身長175cm、体重70kg

BMI:70÷1.75÷1.75=22.9

BMIは18.5〜25が正常範囲であるため、この範囲内に収まるように体重管理を目指しましょう。

✔︎ 動脈硬化リスクの管理:高血圧(ページ内リンク)、脂質異常症(ページ内リンク)、糖尿病(ページ内リンク)は動脈硬化を促進し、労作性狭心症が進行しやすくなります。これらの持病をお持ちの方はこれらの管理も併せて頑張りましょう。

当院の強み:安心して心臓の健康を任せられる

「胸の痛みが心配だけど、大きな病院に行くほどかどうかわからない」

「専門医にじっくりと話を聞いてほしい」

そうお考えならぜひ当院までご相談ください。当院の強みは

1:循環器専門医による診察

当院では循環器内科専門医が最新のガイドラインの把握した上で診察いたします。

2:丁寧な問診とわかりやすい説明

患者様の不安や疑問を解消できるよう、丁寧な問診と専門用語をなるべく避け、わかりやすい説明を心がけします。

3:地域医療連携の充実

より高度な検査(冠動脈CTやカテーテル検査)や治療(カテーテル治療や冠動脈バイパス手術)が必要な場合は地域の基幹病院と密に連携し、適切なタイミングで紹介いたしますので、ご安心ください。

労作性狭心症は早期発見、早期治療が重症な病気です。少しでも気になる症状があれば、当院までご相談ください。

ご予約はお電話またはWebから承っております。