メタディスクリプション:米国循環器内科専門医が開設する高血圧。原因から治療法までわかりやすく解説します。健康診断で高血圧を指摘された方、血圧が気になる方は是非ご覧ください。

高血圧とはどんな病気か?

血圧とは心臓から押しだされた血液が血管を通過するさい、血管にかかる圧力のことをいいます。つまり高血圧とは血液が血管を通過するときにかかる圧力が高い、という状態です。血圧には心臓が収縮するときと拡張するときに血管にかかる圧をそれぞれ示す、収縮期高血圧と拡張期高血圧があります。それぞれの数値をよく血圧の上の数値や下の数値といいます。

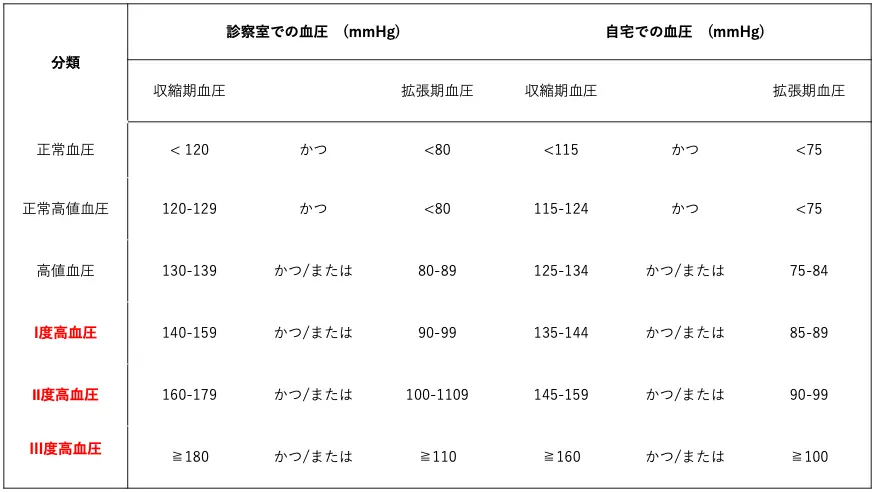

高血圧の定義は自宅と、自宅以外で測定した血圧で少し異なりますが、

収縮機血圧≧140 かつ/または 拡張期血圧≧90

となります。また血圧の数値により重症度が下記のように区分されています。

高血圧の症状は?

I度までの高血圧だとほとんどのかたは無症状です。II度やIII度の高血圧でも無症状のかたもいますが、これくらいの血圧になると、頭痛やふらつきを自覚するかたもいます。

高血圧は症状がないのにもかかわらず、心臓や脳血管疾患を引きおこしやすいため、

「サイレントキラー」ともよばれています。

高血圧にはどのような種類があるのか?

高血圧には大きく分けて2種類あります。

①本態性高血圧

②二次性高血圧

本態性高血圧とは高血圧の95%以上を占め、おもに加齢や生活習慣によりひきおこされる動脈硬化から生じる高血圧です。

二次性高血圧とは頻度は少ないものの、動脈硬化がないにもかかわらず(もしくはあっても軽微)高血圧となる病態であり、ホルモンや血管の病気により高血圧となります。

このような高血圧を引きおこす疾患として

✔︎ 褐色細胞腫

✔︎ 甲状腺機能亢進症

✔︎ 腎動脈狭窄症

✔︎ 原発性アルドステロン症

✔︎ クッシング症候群

などがあります。

これらの疾患により高血圧をきたしている場合は、これらの疾患の根本治療をする必要があり、本態性高血圧とは治療方法が異なるため、高血圧で初めて受診されたかたや、薬物療法でなかなか血圧が下がらないかたは、これらの疾患を念頭に検査をすることもあります。

高血圧はなぜ治療する必要があるのか?

ではなぜ無症状であることが多い高血圧を治療するのかというと、これは理由がはっきりとしており、

狭心症や心筋梗塞を含めた冠動脈疾患および、脳出血や脳梗塞を含めた脳卒中を予防する

ということに尽きます。

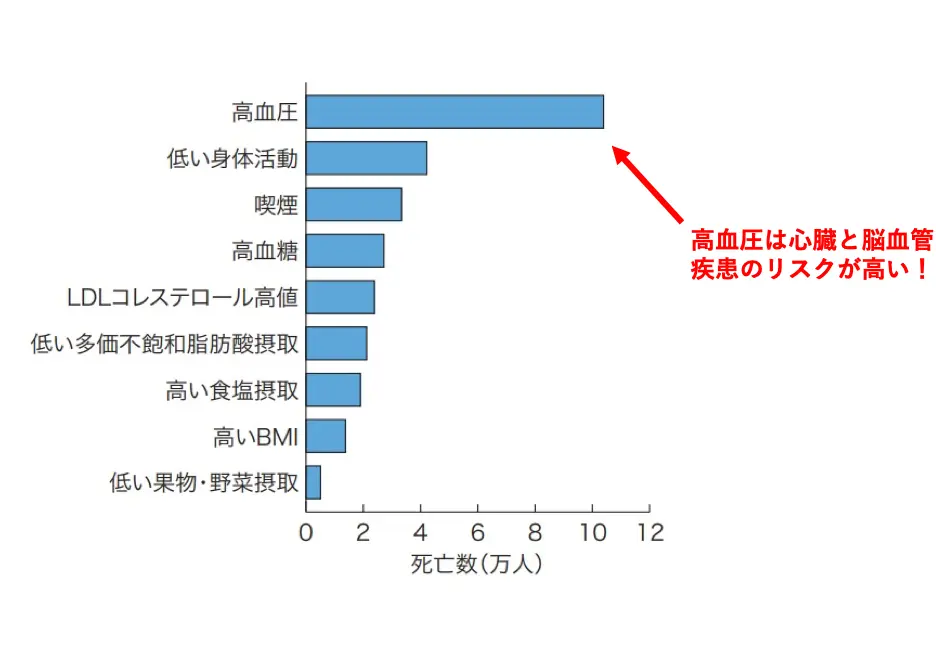

心臓や脳の血管の病気のリスクは糖尿病や喫煙などもよく知られていますが、下記に示すように、高血圧は心臓や脳の血管疾患に対するリスクが圧倒的に高いです。

このため、高血圧を治療することが心臓や脳血管疾患の予防に最適であることがわかります。

他にも高血圧は眼や腎臓に大きな負担をかけるため、高血圧を放置すると視力低下や腎不全にいたることもあります。これらの臓器を保護するため、高血圧はしっかりと治療する必要があります。

脳出血や脳梗塞により、麻痺や言語障害をおこす可能性があります。

眼底出血がおき、視力が低下する可能性があります。

心筋梗塞や狭心症、心臓肥大や心不全により息切れや胸痛を起こす可能性があります。

尿中にタンパクがでたり、腎不全により透析が必要となる可能性があります。

高血圧の治療は何科にかかるべきか?

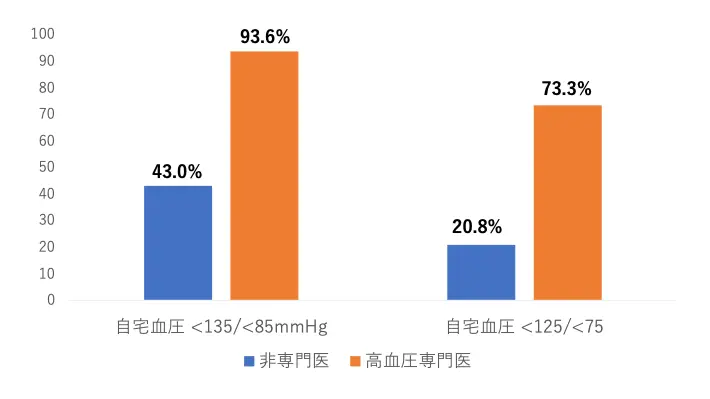

高血圧は治療対象患者様が非常に多く、ほぼ全ての内科医師は何らかの形で治療に関わっています。しかし専門医による治療と、そうでない医師による治療では血圧コントロールに違いがあるのも事実であるため、可能であれば専門医がいる医療機関での治療が望ましいです。下図では、高血圧専門医による治療の成績のほうが、良好であることを示しています。

Satoh et al. Hypertens Res 2025より作図

高血圧はどのように治療するのか?

本態性高血圧の治療方法は大きく、

①生活習慣の見直し

②薬物療法

があります。

生活習慣の見直しとはおもに

✔︎ 食事の見直し

✔︎ 適正体重の維持

✔︎ 運動習慣

✔︎ 禁煙

✔︎ 節酒

があります。

-

食事の見直し

食事の基本は日本食に多くなりがちで、体に水分が貯まることにより血圧を上げやすい、塩分を控えることを目指します。具体的には塩分摂取量は1日6g未満におさえることが推奨されています。また水分排泄を促すカリウム、血管拡張作用により血圧を下げる効果のあるマグネシウムなど、血圧を下げる方向に働く成分を含んでいる食事を多く摂ることも大切です。 -

適正体重の維持

BMIは体重(Kg)➗身長(m)➗身長(m)で計算される、肥満かどうかを測るために用いられる一般的な指標です。BMIが25を超えると一般的には肥満となるため、食事や運動でBMIが25未満を目指します。

体重が1kg下がると収縮期と拡張期の血圧はそれぞれおよそ1mmHg下がるとの研究結果があります(1)。

また当院では自由診療でメディカルダイエットも提供しているため、肥満で血圧がなかなか下がらないと考えられる方には提案をさせていただくこともございます。 -

運動習慣

運動療法により収縮機血圧で2-5mmHg、拡張期血圧で1-4mmHgの低下が期待されるとする報告があります。運動は心拍数が1分間に100-120となる「ややきつい」と感じる内容を10-30分程度、毎日することが推奨されています。運動の内容としてはバーベルを持ち上げたりするような無酸素運動ではなく、速歩やスロージョキング、ランニングといった有酸素運動が効果的です。ただし運動療法は心臓や肺に大きな問題がなく、血圧も高すぎない前提です。運動療法を頑張ってみたいが、どの程度まで運動をしたら良いかわからないかたはお気軽にご相談ください。 -

禁煙

喫煙者の皆さまには耳が痛いかもしれませんが、「喫煙は百害あって一利なし」というのが私のスタンスです。実際、喫煙をなかなかやめられず心筋梗塞を繰り返す方や、若年であるのに心筋梗塞になってしまい、その後の活動度が大きく下がってしまった患者さまもこれまでにみてきました。血圧にかんしましても、喫煙は基本的には交感神経の亢進や血管収縮を通じて、血圧の上昇をもたらすものと言われており、禁煙を強くお勧めいたします。

当院では禁煙外来もしているため、「やめたいけどなかなかやめられない…」というかたはご相談ください。 -

節酒

アルコールは適切な量を時折飲むのであれば問題はありませあんが、持続的に多くの量を飲酒すると、血圧の上昇をもたらします。血圧を下げるという観点からは男性であれば1日の酒量はおおよそ日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ウィスキーダブル1杯、ワイン2杯程度。

女性であればその半分程度を目安とするのがおすすめです。

薬物療法にかんしては、

✔︎ 生活習慣の改善だけで血圧が目標値までさがらないかた

✔︎ II度以上の高血圧のかた

で主に処方を検討いたします。

当院でもよく使う、代表的な治療薬を以下にまとめました。

当院でもよく使う、代表的な治療薬をいかにまとめました。

- カルシウム拮抗薬

【作用機序】血管を拡張することにより、血圧を下げる

【どのような基礎疾患に良いか】左室肥大、狭心症

- ARB/ACE阻害薬

【作用機序】血管を収縮させる物質を阻害することにより、血圧を下げる。

【どのような基礎疾患に良いか】左室肥大、心不全、心筋梗塞後、蛋白尿のある腎不全など

- サイアザイド利尿薬

【作用機序】体液量を減らすことにより、血圧を下げる。

【どのような基礎疾患に良いか】心不全

- βブロッカー

【作用機序】交感神経を抑えることにより、血圧を下げる。

【どのような基礎疾患に良いか】心不全、狭心症、心筋梗塞後

- ARNI

【作用機序】ARBの作用に加えて、利尿ホルモンの濃度を高めることにより、血圧を下げます。

【どのような基礎疾患に良いか】左室肥大、心不全、心筋梗塞後

当院でよく処方する、各薬剤の商品名は

カルシウム拮抗薬:ノルバスク、アムロジピンなど

ARB阻害薬:アジルバ、ディオバンなど

サイアザイド利尿薬:ヒドロクロロチアジド

βブロッカー:メインテート、アーチストなど

ARNI:エンレスト

となります。これらの薬を1剤もしくは2剤以上組みあわせて治療をいたします。

高血圧を治療するとどれだけいいことがあるのか?

血圧をどれだけ下げると、どの程度、心臓や脳の血管疾患が減るのでしょうか?有名な医学雑誌のデータによると、

収縮期血圧が5mmHg低下することにより

- 脳卒中

13%低下

- 心不全

13%低下

- 冠動脈疾患

8%低下

したと報告されています(2)。

このことにより、わずかな血圧の低下でも、脳や心臓疾患のリスクはしっかりと下げることができます。

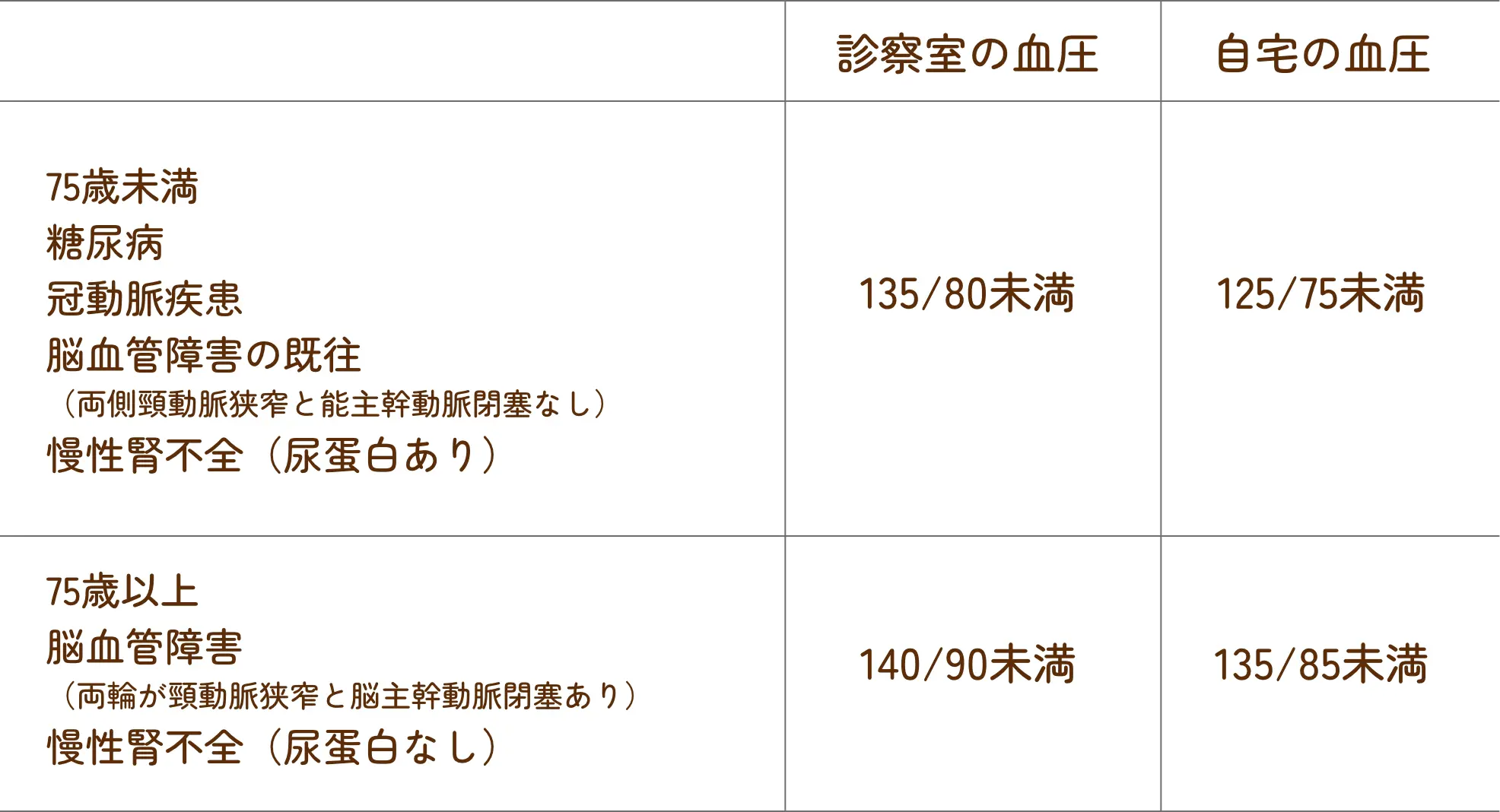

血圧はどの程度下げれば良いのか、ゴールは?

高血圧の状態を放置することは良くありませんが、では血圧は低ければ低いほどの良いのかというと、そういうものでもありません。血圧が低すぎると臓器に血流が十分に行き渡らないため、立ちくらみや腎不全などを起こしてしまいます。

年齢やかかりつけの病気があるかにより降圧目標は異なってきます。大まかではありますが、下図にまとめました(3)。

高血圧の相談で当院を受診いただいた患者様の当院での診察の流れ

-

診察

-これまでの血圧の推移や生活習慣について問診させていただきます。

-心音や首の血管の雑音、脚のむくみの有無などを診察いたします。

-

検査

採血:肝臓と腎臓の機能、糖尿病やコレステロール健康診断などで直近の検査データをお持ちの場合でも、二次性高血圧の原因の有無をチェックするため、採血をさせていただくことがあります。

尿検査:尿蛋白の有無を確認

心電図:心肥大の有無を確認

胸部エックス線:心拡大の有無を確認

-また必要に応じて

頸動脈エコー検査:内頸動脈のプラークを確認

腹部エコー検査:腎動脈狭窄の有無を確認

心臓エコー検査:心臓の動きや弁膜症の有無を確認

を提案させていただきます。これらの検査により一人一人にあわせた薬物選択が可能となります。

-

治療

I度高血圧の範囲であれば、まずは生活習慣の見直しと家庭血圧を記録していただくことが多いです。ただし、I度高血圧でも脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病などの危険因子がある場合は、適切な内服薬も併せて提案させていただくこともあります。II度以上の高血圧は生活習慣の改善のみで目標とする血圧まで低下することはほとんど見込めないため、生活習慣の見直し指導+1剤もしくは2剤の降圧剤を提案させていただきます。ただし提案させていただいた薬を絶対飲まないといけないわけではなく、ご本人がきちんとした納得された上で内服していただかないと治療の継続もできないので、ご不明な点は納得いくまでご質問ください。 -

通院頻度

自宅血圧が落ち着くまでは1ヶ月に1度、安定したら2〜3ヶ月に1度を提案させていただきます。

よくある質問

- 血圧はいつ、どのように測定すればよいでしょうか?

- 血圧は静かな環境で

✔︎朝起きてから1時間以内

✔︎排尿後

✔︎朝の内服前

✔︎朝食前

✔︎座って、1-2分経過してから

測定してください。

夜は寝る前に1-2分座って安静にしてから測定してください。

いずれの場合も2回測定し、低いほうの値を記録してください。

また測定の前に喫煙やカフェインは摂取しないでください。

- 血圧の薬を飲み始めると一生やめられないと聞きますが、本当ですか?

- 内服をやめると半年以内くらいに多くの方で血圧は治療前と同程度に戻ってしまいます。ただし、内服開始前の血圧がそこまで高くない方、若年者、臓器障害がない方などは中止しても血圧が戻らない方もいます。

一生やめられないということはないですが、急に薬剤を中断すると血圧がリバウンドで急に上がりやすくよくないため、薬剤を減量して少しずつ様子をみるという方法がおすすめです。その延長線で薬を中止できることもありますので、ご相談ください。

- 血圧測定器のおすすめはありますか?

- 機器による測定の誤差というものはほとんどないため、基本的薬局などの市販のものをお使いいただければ問題ありません。

- 血圧がなかなか下がりません、どうしたら良いでしょうか?

- 血圧がなかなか下がらない理由として、生活習慣の改善がもう一歩できていない、お薬を不定期にしか内服できていない、医師が適切な薬を処方していない、実は二次性の高血圧である、睡眠時無呼吸を合併しているなどの原因がありますので、こういったことがないかを再評価します。

- ジェネリック薬品でも大丈夫ですか?

- ジェネリック医薬品は先発医薬品と有効成分や製造方法は同じであり、ジェネリック品でも血圧を下げる効果は、先発品とかわりないため、安心してお使いください。

参考文献

1: Neter JE, Stam BE, Kok FJ, Grobbee DE, Geleijnse JM. Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension. 2003 Nov;42(5):878-84.

2: Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet. 2021 May 1;397(10285):1625-1636.

3: https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_hp.pdf