健康意識の高まりもあり、「糖尿病」という病気を一度は聞いたことがあるかたも多いと思います。糖尿病の有病率は年齢とともに上昇し、男性ではおよそ16%、女性では9%程度との報告があり(1)、身近な疾患です。ここでは糖尿病についての説明をいたします。

糖尿病とは?

私たちの体は食事から得た「糖」を主なエネルギーと利用しています。

この棟を体の細胞に届けるために重要な役割を果たすのが「インスリン」というホルモンです。インスリンは膵臓という、胃の後ろ側にある約15cm、重さ60-70グラム程の臓器で産生されます。インスリンの働きにより、血液中の糖が細胞に取り込まれます。

糖尿病はこのインスリンが十分に産生されない、もしくは産生されていてもその働きが十分に発揮されないことで血液中の糖、血糖値が上がりすぎる病気です。血糖の高い状態が続くと、神経、目、腎臓や血管などがダメージを受け、さまざまな健康問題を引き起こします。

糖尿病に大きく、以下の2つのタイプがあります。

1型糖尿病

膵臓がインスリンを作れなくなる病気です。インスリンが産生できなくなる原因として免疫の異常が関与していると考えられ、若年時に発症することが多いですが、大人人ってからでも発症します。

2型糖尿病

日本人で最も多く、90-95%が2型糖尿病です。肥満をおもな原因とし、インスリンの分泌量は正常もしくは軽度の低下であるにもかかわらず、インスリンの作用が十分に働かない、インスリン抵抗性がおもな原因です。

またインスリンの分泌が低下していることもあります。遺伝や運動不足などの要因も関与しています。主に中高年にみられます。高カロリーや糖質、脂質の多い食事、運動不足、肥満、ストレス、遺伝や40歳以上などで発症リスクが高まるとされています。

糖尿病の症状は?

糖尿病は初期だとほとんど症状はなく、健康診断で指摘されて初めて自分の血糖値が高いことを知るかたがほとんどです。血糖値が高い状態が続くと、下記のような症状を自覚することがあります。

・喉がよく乾く、よく水を飲む

・夜間のトイレの回数が増える

・倦怠感、疲れやすさがある

・体重が減る

・手足のしびれ、傷が治りにくい

どこかが痛いというわけではないため、受診が遅れてしまうかたも多くいます。

なぜ糖尿病を治療する必要があるのか?

血糖値が高い状態が続くと、いくつかの臓器に障害がおきます。

障害がおこる代表的な臓器は眼、脳、心臓、腎臓、神経です。

眼底や網膜の出血により、視力低下や最悪、失明となります。

高血糖により動脈硬化が引き起こされ、狭心症、心筋梗塞や脳卒中のリスクが増大します。

尿中にタンパクがもれたり、腎臓の障害により腎不全となります。透析導入の原因第1位です。

高血糖により神経障害がおき、主に手足の痺れや傷が治りにくくなります。

糖尿病を治療は、これらの合併症を予防する、早期発見する、また発症した場合に早期治療や進行を遅らせることが目的です。

糖尿病の診断と検査

上記のような症状を自覚がある、または健康診断で高血糖を指摘されたらまずはご相談ください。

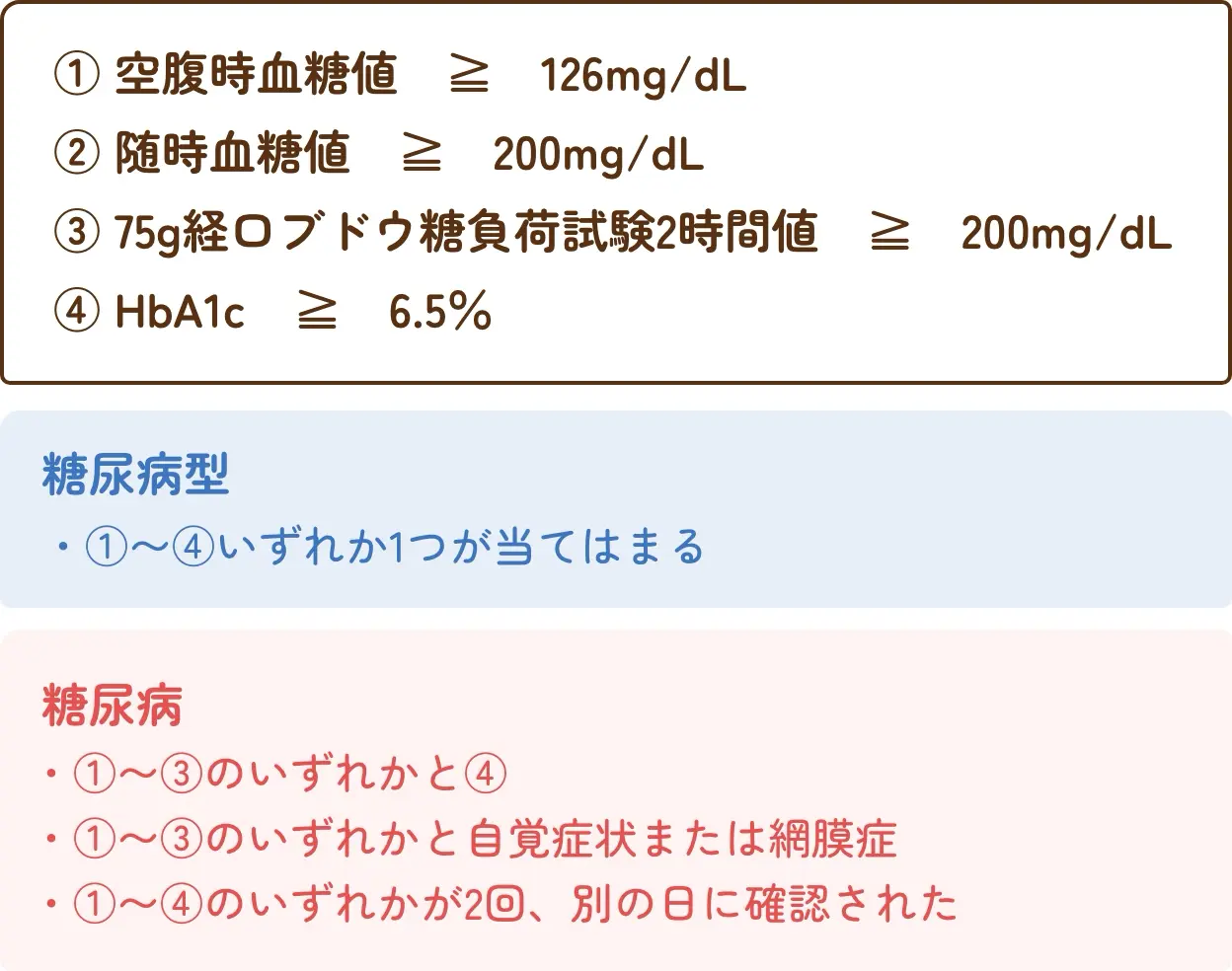

糖尿病の診断には次の①〜④を用います。

①空腹時血糖値≧126 mg/dL

②随時血糖値≧200mg/dL

③75g経口ブドウ糖負荷試験2時間値≧ 200 mg/dL

④HbA1c≧5%

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)はおよそ1-2ヶ月の平均血糖値を反映した数値であり、糖尿病の経過、治療効果や重症度判定に使われる大事な検査数値です。

✔︎①〜③のいずれか1つと④

✔︎①〜③のいずれか1つと糖尿病の症状

✔︎①〜③のいずれか1つと糖尿病性網膜症(目の合併症)

であれば糖尿病と診断します。

①〜④のどれか1つだけが確認されれば糖尿病型と診断され、後日再再検査します。

再検査で再び①〜④のどれかが認められれば、糖尿病と診断されます。

また糖尿病性腎症の有無を確認するため、尿検査も適宜施行します。

糖尿病の治療と管理

糖尿病治療の基本は食事療法と運動療法です。薬物療法は食事療法と運動療法で治療目標まで低下しない、またはHbA1cが高くて食事療法と運動療法だけでは治療目標まで下がる見込みが低い場合に開始します。

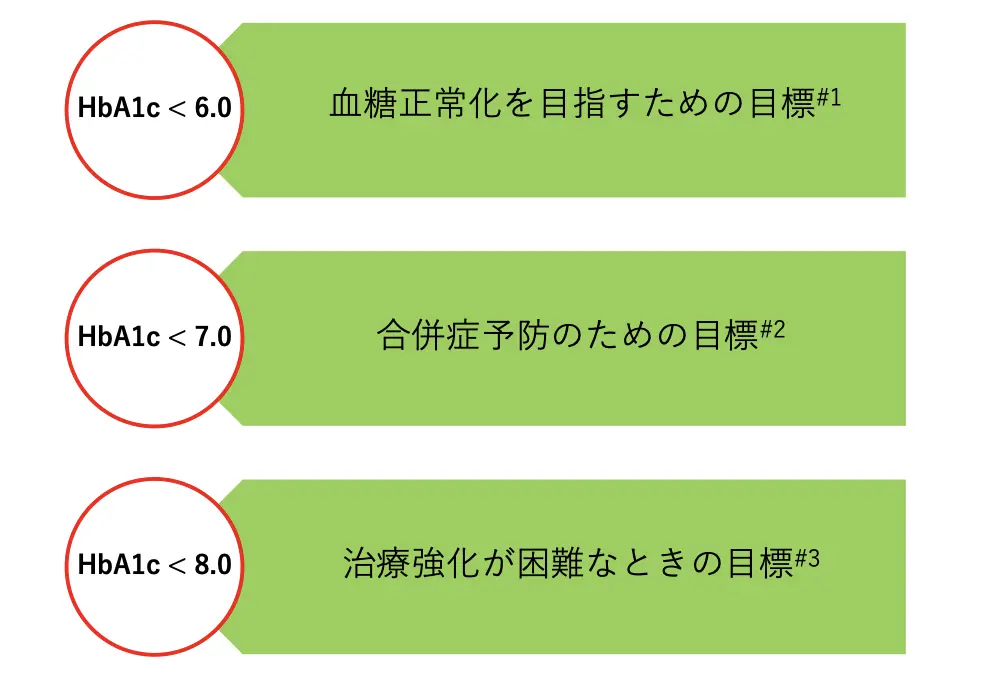

治療効果はHbA1cを指標に参考にし、一般的な目標値の一例を以下に示します。

#1:適切な食事や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標

#2:対応する血糖値は空腹時血糖値<130 mg/dL、食後2時間血糖値<180 mg/dLをおおよその目安とする

#3:低血糖などの副作用、そのほかの理由で治療の強化が難しい場合

#4:いずれも成人に対しての目標値であり、妊娠は除外する。

日本糖尿病学会編・著 糖尿病治療ガイド2024より

食事療法

食事療法は1日のおよその摂取エネルギー量(キロカロリー)をまず決めます。エネルギー摂取量は

エネルギー摂取量(kcal)= 標準体重 ✖️ 活動量

で計算されます。標準体重は身長(m)✖️身長(m)✖️ 22 です。

活動量の目安

-

25〜30 kcal

安静や椅子に座って過ごすことが中心 -

30〜35 kcal

運動、家事や軽い運動はするが、安静や椅子に座って過ごすことも多い -

35kcal〜

力仕事や運動習慣がある

例えば、身長が170cmでデスクワークが中心である場合、

エネルギー摂取量(kcal)= 1.75✖️1.75✖️22✖️25〜30=1680〜2020 kcal

が一つの目安となります。

1日のエネルギー摂取量を決めたら、そのエネルギー量の40-60%程度を炭水化物、20%まではタンパク質とし、残りを脂質から摂ることを目安とします。

また食事で気をつけることとして、

✔︎ 1日の食事を規則正しく食べる

✔︎ 腹八分目とする

✔︎ 食物繊維を含む食材を多めにとる(野菜、きのこや海藻など)

✔︎ 間食をなるべく避ける

✔︎ 飽和脂肪酸(バターや牛脂)は避ける

✔︎ よくかんで食べる

ことがあげられます。

運動療法

以下の運動を組み合わせると効果的です。

-

有酸素運動

歩行、ジョギング、サイクリング、水泳など -

レジスタンス運動

スクワットや腕立て伏せ

有酸素運動は一回につき20分以上継続することで糖質と脂肪酸の燃焼が効率的に得られます。これをできれば週3回以上、150分以上が目安となります。レジスタンス運動は連続しては行わず、週2〜3回が目安です。

運動の強度は50歳未満のかたは心拍数が100-120回/分程度、50歳以上では100回/分程度で「ややきつい」と感じる程度が良いです。

薬物療法

薬物療法は大きく

✔︎ インスリン分泌を刺激せず、他の作用で血糖値を下げる

✔︎ インスリン分泌を刺激する薬

✔︎ インスリンを注射で直接補う

があります。

主な糖尿病の薬剤を以下にまとめます。

インスリン分泌非促進薬

- ビグアナイド薬

【主な作用】肝臓での糖産生の抑制、インスリン抵抗性の改善

【主な薬剤名】メトホルミン、メトグルコ

【主な副作用】胃腸障害、ビタミンB12低下

- αーグルコシダーゼ阻害薬

【主な作用】腸管での炭水化物の吸収分解遅延による食後高血糖の抑制

【主な薬剤名】アカルボース、ボグリボース

【主な副作用】胃腸障害、腹部膨満

- チアゾリジン薬

【主な作用】骨格筋と肝臓でのインスリン抵抗性の改善

【主な薬剤名】アクトス

【主な副作用】むくみ、心不全

- SGLT2阻害薬

【主な作用】尿中へのブドウ糖排泄促進

【主な薬剤名】フォシーガ、ジャディアンス

【主な副作用】尿路感染、脱水、ケトーシス

血糖依存症インスリン分泌促進役

- DPP-4阻害薬

【主な作用】GLP-1とGIPの分解抑制によるインスリン分泌とグルカゴンの抑制

【主な薬剤名】ジャヌビア、トラゼンタ、グラクティブ

【主な副作用】胃腸障害、皮膚障害

- GLP-1受容体作動薬

【主な作用】GLP-1の作用増強によるインスリン分泌とグルカゴンの抑制

【主な薬剤名】オゼンピック、ビクトーザ、リベルサス

【主な副作用】胃腸障害

- GIP/GLP1受容体作動薬

【主な作用】GLP-1とGIPの作用増強によるインスリン分泌とグルカゴンの抑制

【主な薬剤名】マンジャロ

【主な副作用】胃腸障害

- イメグリミン

【主な作用】インスリン抵抗性の改善

【主な薬剤名】ツイミーグ

【主な副作用】胃腸障害

血糖非依存性インスリン分泌促進薬

- SU薬

【主な作用】インスリンの分泌

【主な薬剤名】グリメピリド

【主な副作用】肝障害

- グリニド

【主な作用】速やかなインスリン分泌、食後高血糖の改善

【主な薬剤名】ナテグリニド、ファスティック

【主な副作用】肝障害

どの薬剤を選択していくかは

✔︎ 肥満の有無(BMI≧25)

✔︎ 腎機能

✔︎ 心不全や腎不全の合併の有無

✔︎ HbA1cの値

などを考慮し、1-2剤の内服で開始します。効果を見ながら必要であれば異なる作用を持つ薬物を追加していきますが、それでも十分に改善がないようであれば、マンジャロやトリルシティまたインスリンといった注射製剤を用いた治療を提案させていただきます。

よくある質問

- 糖尿病は自然に治ることはありますか?

- 2型糖尿病は、生活習慣の改善により血糖値が正常に近づくことはありますが、完全に自然治癒する病気ではありません。

放置すると再び悪化することが多いため、定期的な通院と管理が重要です。 - HbA1cは何%くらいが理想ですか?

- 一般的な目標は 7.0%未満 とされていますが、年齢・合併症・体調によって個別に調整します。

無理に下げすぎると低血糖の危険もあるため、医師と相談しながら目標を決めます。 - 糖尿病になると一生薬を飲み続けますか?

- 必ずしも一生飲み続けるわけではありません。

体重減少や生活改善により、薬が不要になるケースもあります。

ただし自己判断で中止するのは危険です。 - 糖尿病でもお酒は飲めますか?

- 適量であれば可能な場合もありますが、飲み過ぎは血糖悪化・低血糖・肝機能障害の原因になります。

ビール・日本酒・甘いカクテルは特に注意が必要です。 - 血糖値が高いとどんな症状が出ますか?

- 高血糖が続くと、以下の症状が出ることがあります。

のどの渇き

尿が多い

体がだるい

体重減少

目のかすみ

初期は無症状のことも多く、健診で見つかることもあります。 - 糖尿病になると目が悪くなるって本当?

- はい。血糖コントロールが悪い状態が続くと、糖尿病網膜症を発症し、視力低下や失明の原因になります。

定期的な眼科検査が重要です。 - 糖尿病で足が悪くなるのはなぜですか?

- 糖尿病による神経障害や血流障害で、傷が治りにくくなり、感染や壊疽につながることがあります。

日頃の足のチェックがとても重要です。 - 食事制限は一生続けなければなりませんか?

- 「厳しい制限」ではなく、「正しい食習慣」を身につけることが大切です。

無理な制限は長続きしません。継続できる方法を一緒に考えます。 - 定期的な検査で何を見ていますか?

- 血糖(HbA1c・血糖値)だけでなく、

腎機能(尿アルブミン・クレアチニン)

眼科検査(網膜症の早期発見)

足の状態(神経障害・血流障害)

心血管リスクの評価(血圧・脂質)

など、合併症の早期発見につながる項目を定期的に確認します。 - 日常生活で気をつけるべき「飲み物」はありますか?

- 清涼飲料水やジュース、甘いコーヒーやエナジードリンクなど、砂糖や糖分が多い飲み物は血糖を急上昇させやすいです。

糖尿病管理では、水・お茶・無糖コーヒーなどを基本に、飲み物の糖分にも注意しましょう。

→ 「飲み物はカロリーゼロならOK」と思いがちな誤解に注意。 - 健診で「境界型」と言われました。放置しても大丈夫?

- 境界型(正常と糖尿病の間の血糖状態)は、まだ糖尿病と診断されない段階ですが、そのまま放置すると糖尿病に進行する可能性があります。

境界型の段階で食事・運動・生活習慣の見直しを行うことが将来の発症予防につながります。

→ 早めの行動で糖尿病への進行を遅らせることができます。 - ストレスって血糖値に影響しますか?

- はい。ストレスによって交感神経が活性化すると、血糖を上げるホルモンが出て血糖値が上がることがあります。

長期的なストレスが高血糖の原因になる場合もあるため、休息や気分転換、睡眠の質の改善が糖尿病管理にも役立ちます。

→ 血糖管理は「体だけでなく心の状態」も関係します。 - 外食・お祝いの席での食事はどうしたらいいですか?

- 外食は塩分・脂質・糖質が多くなりがちですが、以下の工夫が役に立ちます:

主食(ご飯・パン)を少し減らす

野菜・たんぱく質を先に食べる

揚げ物や甘いデザートは控えめに

→ 完全に避ける必要はありませんが、バランスを意識した選び方が大切です。