心房細動とは

突然ですが、みなさんは

「心房細動(しんぼうさいどう)」

という不整脈の名前を聞いたことはありますか?

聞いたことない、というかたも多いと思いますが、実はこれ、不整脈の中で最も患者数が多い不整脈の一つです。

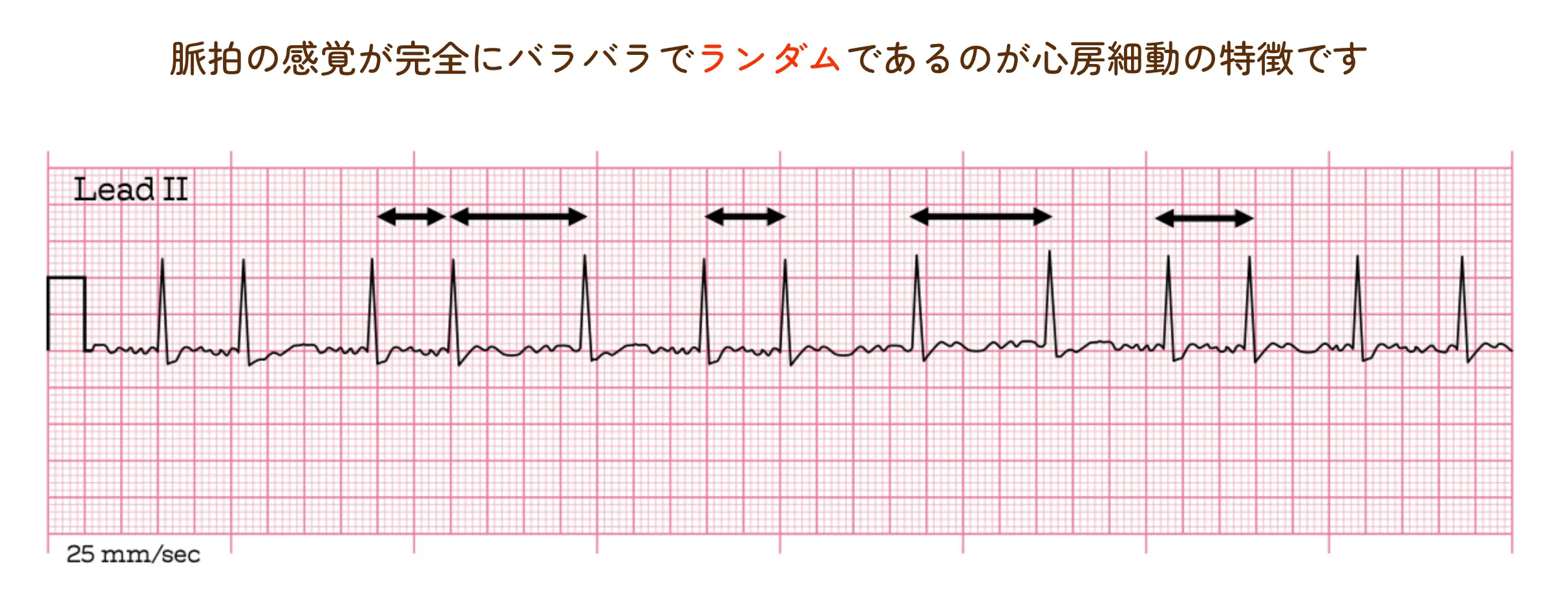

この不整脈の特徴は「脈拍がバラバラ」というものです。不整脈なので、脈がバラバラなのは当然ではないかと思われるかもしれませんが、心房細動は「脈が完全にランダムに打つ」というのが大きな特徴の不整脈です。

心電図の波形は以下のような形となります。

私自身、これまでにたくさんの患者さんで心房細動を診断および治療をさせていただきましたが、心房細動の診断を受けたきっかけは、以下のような方々がおりました。

✔︎ 胸がドキドキする

✔︎ 脈が飛ぶ感じがする

✔︎ 歩くと息がきれる

✔︎ 脚がむくむ

というように、何かしらの症状がある患者さんもいらっしゃれば、

✔︎ 健康診断で偶然に指摘

✔︎ 自宅で血圧を測定したところ、不整脈疑いと表示された

✔︎ 脳梗塞になってしまい、原因を調べたら心房細動と指摘された

✔︎ 風邪で受診したところ、聴診器で脈がバラバラです、と指摘された

✔︎ アップルウォッチをつけていたら「心房細動疑い」とアラートが表示された

✔︎ テレビで心房細動を特集しており、自分の脈拍を触ってみたらバラバラだった

のように、自覚症状はないかたも、わりといらっしゃいました。心房細動と診断された患者様のうち、4-5割のかたが無症状であったというデータがあります(1,2)

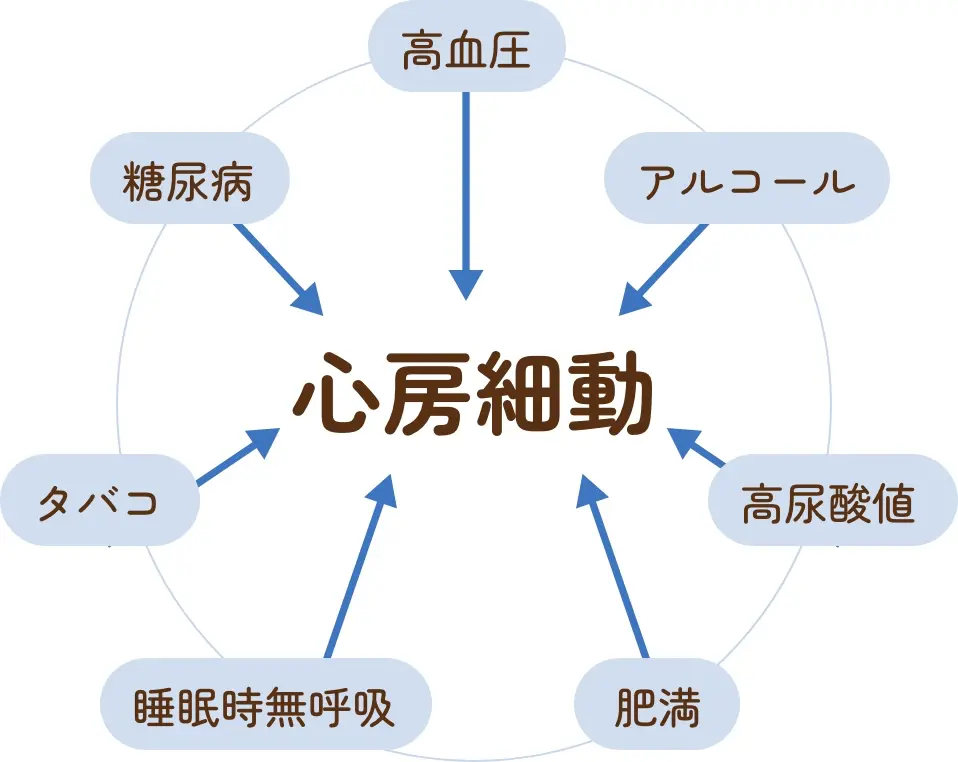

どうして心房細動になるの?

原因は多くありますが、簡単に申し上げると、「心臓へのストレス」が積み重なると、心房細動を発症しやすくなります。では何が心臓へのストレスとなるかというとわかっているものとして

・肥満

・タバコ

・高血圧

・糖尿病

・高尿酸値

・アルコール

・睡眠時無呼吸障害

があります。心房細動と診断された場合はこれらの疾患についても精査、加療をようする必要が多いです。

どのようにして心房細動と診断するの?

心房細動の診断は心電図でできます。症状がときどきしかでない場合はホルター心電図という、24時間つける心電図や、イベントモニターという、症状がでたときにボタンを押して心電図を記録する検査装置で診断することもあります。

どうして心房細動を発見することが大事なのか?

それは心房細動を放置しておくと、大きく、2つの恐ろしい病気を引き起こす可能性が高くなるためです。

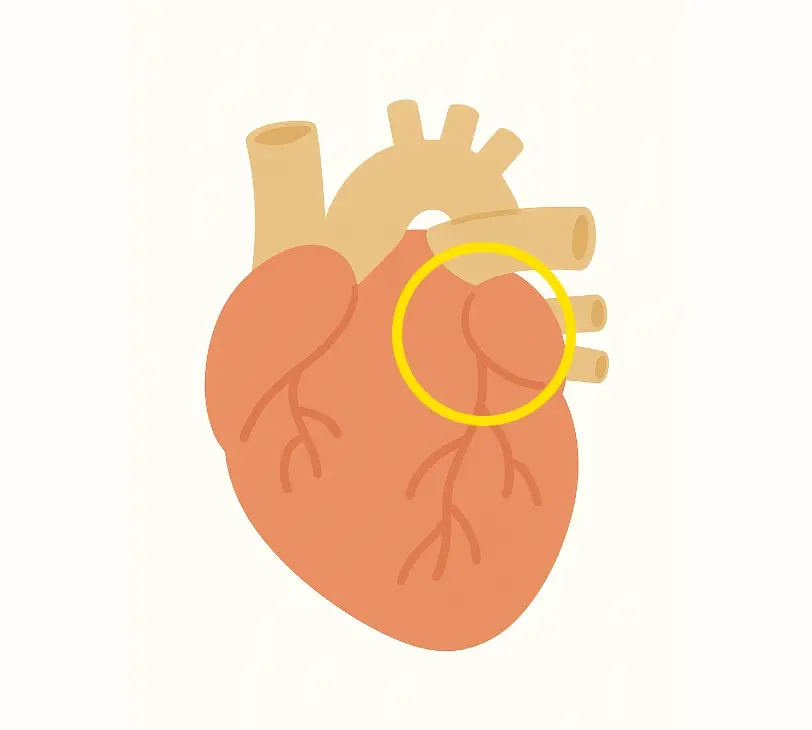

1.脳梗塞

なぜ心房細動だと脳梗塞になりやすいかというと、心臓にある4つの部屋のうち、左心房の左心耳という袋状の構造物の中に、血の塊である、「血栓」ができやすくなるためです。これは心房細動がある患者さんでは血液の流れが悪くなるためです。この血栓が血流にのり、頭の血管を詰まらせてしまうため、脳梗塞となります。この脳梗塞は、脳血管の根本から詰まることも多く、大きな脳梗塞から深刻な後遺症を引き起こすことも多いです。

心房細動では心臓の左心耳に血栓ができやすい

↓

血栓が血流に乗り、頭の血管を詰まらせ脳梗塞を起こす可能性がある

↓

麻痺や失語などの合併症が起きる可能性がある

2.心不全

ってしまいます。いわゆる「心拡大」という状態です。こうなると心臓の機能が低下して、全身に血液を送り出す力が弱くなってしまいます。また心臓が拡大すると血液の逆流を防ぐ心臓の弁の閉じが悪くなり、弁膜症を引き起こすことがあります。心臓から血液を全身に押し出す力が弱くなったり血液が逆流すると、肺や全身に水がたまり、息苦しさや足のむくみといった症状が出るようになります。

心房細動と診断されたら?

現状の患者様の状態把握および今後の治療方針を決めるため、当院ではまず、以下の検査をさせていただきます。

- 血液検査

肝臓、腎臓および甲状腺の機能、貧血の有無、BNP(心臓に負担がかかると上昇するホルモン)、および糖尿病の有無をチェックいたします。これらの項目は、今後処方するお薬や治療方針を決めるうえで必要となります。

- 胸部レントゲン

心臓が拡大していないか、肺にお水がたまっていないかを確認します。

- 心臓超音波検査

心臓の動きが低下していないか、弁膜症がないかをチェックします。

心房細動の治療目標は?

心房細動と診断されたら心配だと思いますが、当院におまかせください。

心房細動の治療の目的は大きく3つあります。

1.症状をとる、おさえる

心房細動で症状のないかたもおられますが、やはり症状をきっかけとして受診されるかたが多いです。当院では「ドキドキする」、「息切れがする」という症状をしっかりと薬物療法でおさえることで、患者様に安心して日常生活を送っていただけるように治療いたします。

薬物は主に脈拍を抑える薬を使用します。個人的な経験から、5-7割程の患者様で日常生活に支障のないほどに症状は改善します。

薬物で十分な効果が得られない場合、カテーテルアブレーション手術をお勧めすることがあります。通常、2泊3日程度で行われるカテーテル(医療で使われる細い管)を使った手術となります。入院して手術と聞くと「怖くて心配…」と感じる方も多いと思いますが、脚の付け根からカテーテルを入れる治療であり、多くの方が「手術」と聞いて連想するほど体への負担は大きくありません。これまでの勤務で腕の良い、信頼できる不整脈専門の医師を知っておりご紹介いたします。

2.「脳梗塞」の予防

心房細動の脳梗塞予防には「抗凝固薬」、いわゆる「血液をサラサラにする薬」を使います。

一昔前まではワーファリンという、納豆が食べられなくなり(食べると薬の効果が無くなる)、さらには効果がなかなか安定しないため頻回の採血が必要であった薬しかありませんでしたが、今ではその弱点を克服した、「直接作用型抗凝固薬(DOAC)」という薬が主流です。

ではワーファリンを内服することにより脳梗塞のリスクをどれだけ下げることができるのかというと、およそ5-7割程度、下がると報告されています(3)。またDOACはワーファリンと比べて同じ程度の効果と安全性が報告されているため(4)、特定の背景があるかた以外では、心房細動の脳梗塞予防にはDOACが第一選択とされています。具体的な薬剤名はエリキュースやリクシアナというお薬となります。

DOACを内服することにより、心房細動で起こる脳梗塞のリスクはだいぶ抑えることができます。DOACは腎臓の機能により、処方する用量が異なるため、定期的に採血で腎臓の機能を確認します。

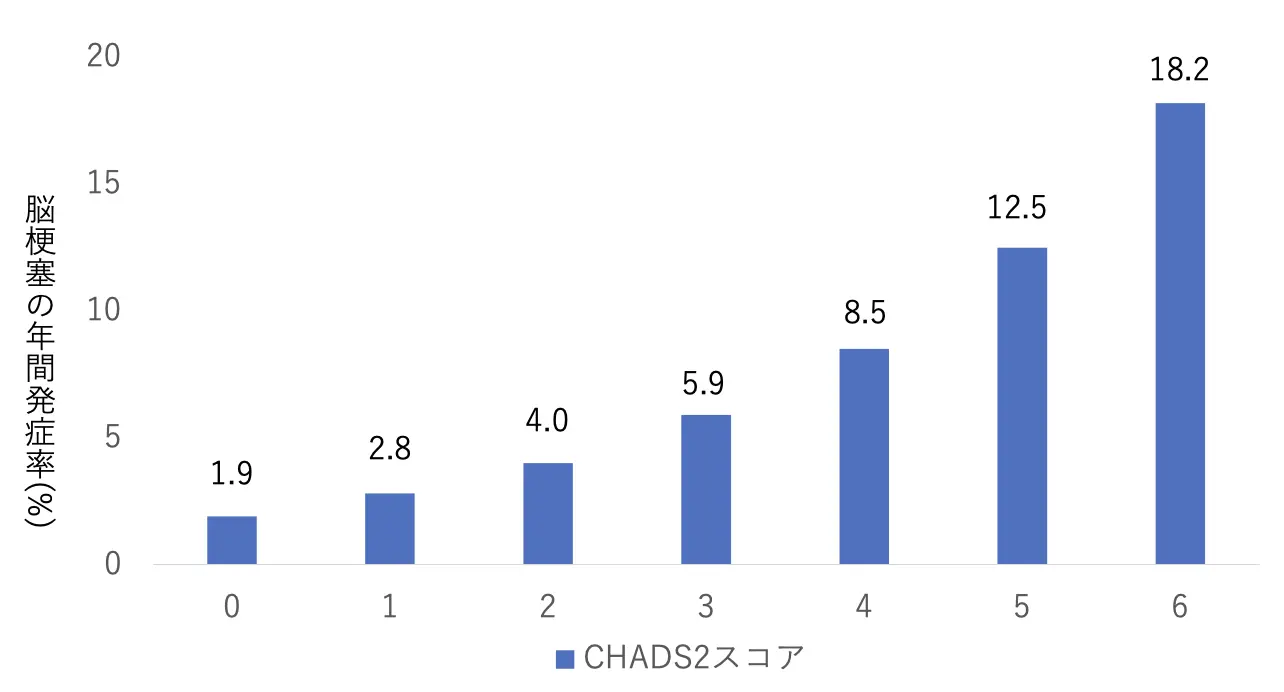

では心房細動であれば全員が血液をサラサラにする薬を飲む必要があるのかというと、そうとも限りません。抗凝固薬を内服すると、出血しやすくなるというデメリットもあるため、血液をサラサラにする薬を飲むことによりメリットがあるかの判断は以下のように年齢や他の疾患の有無で点数をつけて判断します。これをCHADS2スコアと言います。

- 75歳以上

1点

- 心不全

1点

- 糖尿病

1点

- 高血圧

1点

- 脳梗塞の既往

2点

この累積点数高いほど、脳梗塞になるリスクは高まります。

Gage BG, et al.より作図(5)

例えば60歳の男性で、高血圧と糖尿病をお持ちであれば、CHADS2スコアは2点、という具合です。

CHADS2スコアが1点以上あると、抗凝固薬を内服することによる脳梗塞のメリットが、出血しやすくなるというデメリットを上回るといるため、内服をおすすめしています。

上記で0点の患者様の場合、抗凝固薬を内服するかどうかについての判断はご本人と相談のうえ、決めていきます。

抗凝固薬の内服中に出血がおきた、出血する可能性が非常に高い、また腎臓が悪い患者様では近年、「経カテーテル左心耳閉鎖術」という、抗凝固薬を内服しなくても脳梗塞の予防を、抗凝固薬内服と同程度にできる治療もあります。興味がある、もしくは自分に適応があるかなど相談されたいかたは、お気軽に質問してください。私が勤務をしていた川崎幸病院を紹介いたします。

3.「心不全」の治療

心房細動となってから長い時間が経過していなければ、心房細動の全員が心不全になっているというわけではありません。過去の報告では心房細動には心不全が2-3割合併しているとの報告があり、比較的多いです(6,7)。

私がこれまで治療を担当させていただいた患者様の中で心房細動をきっかけに「心不全」、「高血圧」、「心肥大」、「睡眠時無呼吸」、「弁膜症」、「心筋梗塞」などの疾患も発見される方が多かったです。

このような場合の治療は複雑であり、知識と経験のある医師のいる医療機関に通院していただくことが大事です。

まとめ

心房細動と診断されたら誰でも不安になると思います。心房細動は早期発見であれば根治も目指せますが、そうでない場合でも「付き合っていく」ことが可能な病気です。薬物や他の治療の進歩により、これまでと変わらない日常生活を送ることは充分、可能です。ご不安な場合はお気軽に当院までご相談ください。

よくある質問

- 脳梗塞予防のため、直接作用型抗凝固薬ではなく、ワーファリンを飲まないといけない場合はありますか?

- 弁膜症で機械弁を入れる手術をしているかた

中程度以上の僧帽弁狭窄症があるかた

腎機能が高度に低下しているかた

直接作用型抗凝固薬にアレルギーの既往があるかた

では直接作用型抗凝固薬ではなくワーファリンの内服が良いです。

- カテーテルアブレーションは受けた方が良いのでしょうか?

- カテーテルアブレーションは心房細動を元の脈拍へと戻すのに薬物療法よりも優れていますが、合併症がゼロという治療ではなく数日間の入院も必要であるため、ご心配な気持ちはよくわります。以下に該当する方はカテーテルアブレーションを受けた方がメリットがあると考えます。

・年齢が若い方

・動悸の症状が強く、薬物では症状が治らない人

・心臓のポンプ機能が悪い人、心不全と診断されたことがある人

逆に心房細動が5年以上続いている方であるとカテーテルアブレーションの成功率も低下するためあまりお勧めはできません。

- 検査や手術のさい、抗凝固薬を飲んだままできるのでしょうか?

- 検査や手術の種類により、中止しなくても良いこともあれば、中止した方が良いこともあります。詳しくはお問い合わせください。

- 狭心症でステント治療を受けており、血液をサラサラにする薬をすでに飲んでいます。その薬を続ければ脳梗塞は予防できますか?

- 冠動脈のステント治療を受けた場合に内服する薬は「抗血小板剤」であり、心房細動が原因でおきる脳梗塞を予防する効果はありません。そのため脳梗塞リスクが高いのであれば抗凝固薬を内服した方が良いですが、2種類の血液をサラサラにする薬を飲むため慎重に判断する必要があります。ご質問がある場合は受診をお勧めいたします。

- 日常生活で気をつけることはありますか?

- 定期的に内服を継続し、心拍数や血圧が安定していれば、日常生活において特別に気を付けることはありません。ただし、抗凝固薬を内服されている方は、転倒やケガによる出血を起こすと血液が止まりにくいことがあるため、注意が必要です。

参考文献

1: Senoo K, Suzuki S, Sagara K, Otsuka T, Matsuno S, Funada R, Uejima T, Oikawa Y, Yajima J, Koike A, Nagashima K, Kirigaya H, Sawada H, Aizawa T, Yamashita T. Distribution of first-detected atrial fibrillation patients without structural heart diseases in symptom classifications. Circ J. 2012;76(4):1020-3.

2: Esato M, Chun YH, An Y, Ogawa H, Wada H, Hasegawa K, Tsuji H, Abe M, Lip GYH, Akao M. Clinical Impact of Asymptomatic Presentation Status in Patients With Paroxysmal and Sustained Atrial Fibrillation: The Fushimi AF Registry. Chest. 2017 Dec;152(6):1266-1275.

3: Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med. 2007 Jun 19;146(12):857-67.

4: López-López JA, Sterne JAC, Thom HHZ, Higgins JPT, Hingorani AD, Okoli GN, Davies PA, Bodalia PN, Bryden PA, Welton NJ, Hollingworth W, Caldwell DM, Savović J, Dias S, Salisbury C, Eaton D, Stephens-Boal A, Sofat R. Oral anticoagulants for prevention of stroke in atrial fibrillation: systematic review, network meta-analysis, and cost effectiveness analysis. BMJ. 2017 Nov 28;359:j5058.

5: Gage BF, Waterman AD, Shannon W, Boechler M, Rich MW, Radford MJ. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA. 2001 Jun 13;285(22):2864-70.

6: Tersalvi G, Bossard M, Aeschbacher S, Wiencierz A, Beer JH, Rodondi N, Gencer BF, Reichlin T, Auricchio A, Ammann P, Moschovitis G, Bonati L, Osswald S, Kühne M, Conen D, Kobza R. Prevalence and outcomes of heart failure phenotypes in patients with atrial fibrillation. Int J Cardiol. 2024 Oct 1;412:132320.

7: Anter E, Jessup M, Callans DJ. Atrial fibrillation and heart failure: treatment considerations for a dual epidemic. Circulation. 2009 May 12;119(18):2516-25.